よく殺人事件の捜査などで、”遺体は司法解剖にふされた”という言葉を耳にする。大抵の殺人事件では、犯人が絶対に隠す事のできない証拠物件は、被害者の遺体そのものなのである。遺体は、証拠の王様といっても良いであろう、この項では、その遺体に関する疑問に触れたいと思う。 ダラス・パークランド・メモリアル病院午後12時41分、大統領専用車は、2人の患者を乗せてパークランド病院に到着した。この時、パークランド病院では12名の救急医がその持ち場に着こうとしていた、最も早く大統領の状態を見た医師は、チャールズ・カリコ医師であった。彼が、ちょっと遅れて到着したマルコム・ペリー外科医師とともに、最初に施した処置は呼吸を助ける為に丁度ノドボトケの下にあった傷口を切開して気管チューブを挿入する作業であった。したがって、事件当時のままの、喉の傷を見た医師はこの両名しかいない、その二人の医師は直感的に、傷口は銃弾の入り口ではないかと判断している、カリコ医師の、ウオーレン委員会での証言である。「5ミリと8ミリの小さな傷でした、甲状軟骨、つまりノドボトケの下から、三椎目のところにありました。この傷は、かなり丸くて傷口はギザギザにはなっておりませんでした。また、火薬の燃え滓も付着していませんでした。」つまり、銃弾の入り口だったと証言しているのである。日本の医師は、一生に、一度も銃弾による傷を負った患者を目にする事も無い場合もあるだろうが、 銃による傷などテキサスではめずらしくも何とも無い、日常的な傷なのである、間違えるはずはない。さらに、傷を外観的に観察した二人の医師は、大統領の右大脳半球が、髪の生え際から右耳の後ろの所まで、そっくり無くなっているのを確認している。吹き飛ばされずに残った頭蓋骨の破片が、血にまみれた髪にからみついていた。その後、到着した医師団、チャールズ・クレンショー、ポール・ピーターズ、チャールズ・バクスター達は懸命の蘇生術をほどこした、しかし、パークランド病院の外科部長ケンプ・クラークは、午後1時大統領の死亡を確認した。 検死合衆国の法律では、殺人事件の被害者の司法解剖、検死の職務は発生現場の所轄組織が行う事になっている、当然、この事件での検死義務はパークランド病院にある。しかも、この病院には検死専門官も在籍しているのである。ところが、死亡宣告をされた大統領の遺体は、極めて強引にシークレット・サービスによって移送されてしまうのである、行き先はメリーランド州のアメリカ海軍ベセスタ病院医療センター。はるばるワシントンまで遺体を運んで検死作業を行おうというのである、当然パークランド病院の医師団は猛烈に抗議した、しかし結果は同じであった。海軍病院であるベセスタ病院はその名前の通り海軍の軍事病院である、したがって司法解剖の専門官は存在しない、検死作業にかんしての技量はパークランド病院より数段劣るのである。 メリ−ランド・ベセスタ海軍病院 医療センターメリーランドのベセスタ病院での検死室でのムードは極めて異常なものだった、検死室には医師の数より、軍人の数のほうが多く、さらにまた検死の指揮は海軍の幹部が握っていた。その幹部は、部屋にいる全員に対して、ここで見聞きしたことは一切口外しないように釘をさし、宣誓書に署名させている。その宣誓書には「もし一言でも口外した者は、即刻軍法会議にかけられる。」という項目まで入っていた。 発見された背中の傷ベセスタ病院で検死解剖された大統領の遺体から、その時になってパークランド病院では発見されなかったもう一つの背中の弾痕が見つかった。この事は大統領の検死報告スケッチにも記されている。その傷は、背中の右、首の付け根からやや下にあり、大きさは4ミリの7ミリと、やや卵型をなしていた、傷口には、ギザギザが無く非常にきれいだった。当然、ベセスタの医師達は、銃弾の入り口と判断した。ベセスタの医師達は、喉の傷を気管チューブを挿入する為に切開した傷であり、銃弾の為の傷とは判断しなかった。パークランド病院の医師達が、大統領の背中の傷に気が付かなかったというのは、いささか奇異に感ずる。ウオーレン報告書はこれについて、彼らは、大統領の呼吸を楽にさせる事に集中していて、体を裏返す事をしなかった為である、と説明している。何か納得できそうな説明ではあるが、大統領の死亡診断書を書いたのは、パークランド病院のマクレランド医師である、外傷による死亡診断書を書くのに、遺体を検査せずに書くことがありうるだろうか。しかもその時には、呼吸を楽にさせる必要はないのである。死亡診断書 には「大統領は、頚部と頭部に損傷をうけた。致命傷は、こめかみから入った銃弾が、脳を破壊した為である。」としか、書かれていない、背中の傷については一切触れていないのである。また、背中に弾痕があれば、当然出血していたはずである。したがって、ストレッチャーから手術台に移した時にも、血痕があったはずであり、周りから流れ込んだ血痕とは明らかに違うはずである。それらの血痕から医師は疑問をいだき、患部に気がついていたはずである。 消えたレントゲン写真前項で述べたように、ベセスタ病院では背中の傷を弾丸の入り口と判断しているが、喉の傷は当初、気管切開による人為的な傷と判断していた。ベセスタの医師達は困惑した、入り口があって出口がない。当然、体内に銃弾が残っていなければならない。にもかかわらずレントゲン写真にはその影はないのである。急遽パークランドの医師と連絡をとって疑問は解明した、喉の傷は銃弾の傷を利用したものであると。結果として、背中が入り口、喉が出口と結論ずけられてしまった。問題はそこから始まった、さっき見たはずのレントゲン写真がシークレットサービスによってすべて押収されてしまったのである。ベセスタ病院では、検死解剖に当たって、きちんとレントゲン写真を撮っている。ところが、このレントゲン写真はすべて押収され、ウオーレン委員会にすら提出されなかったのである。そのレントゲン写真は1988年になってはじめて世に出た、25年ぶりにそのレントゲン写真と対面した当時のベセスタ病院のレントゲン技師ジェラルド・カスターは「私が撮影した写真ではない」と断言しているのである。(”変えられた傷”の項に再出 ) 謎の増幅パークランド病院のカリコ、ペリーの両医師の最も早い時点での大統領の頭部の外観所見をもう一度読んで頂きたい為に再録する。”大統領の右大脳半球が、髪の生え際から右耳の後ろの所までそっくり無くなっている。”言葉というものは、非常にニュアンスが難しいもので、この言葉を聞くと髪の生え際、すなわちコメカミのあたりから、右耳の後ろのほうに向かって傷口が広がっているような状態が想像できないだろうか、事実そうだったのかもしれない。ザプルータ・フィルムをコマ送りで見ると( 変えられた傷1980年代後半に入って、ぼちぼちとベセスタ病院での事が世間に漏れ出し始めた、ケネディ事件研究家デヴィット・リフトンは、4名の関係者からのインタビューに成功した。まさに衝撃的な内容を含んだこのインタビューの内容は”ベスト・エヴィデンス”という大著として世に発表された、ここでその全容を述べるのはとても無理ですので概要のみにとどめます。(文献紹介を参照) 弾道話をダラスに戻そう、再三ご紹介するように、ウオーレン委員会は発射された弾丸は3発であった、と結論し1発目の弾丸で大統領と州知事をきずつけた、そして、その弾丸が証拠物件399である、としている。一般的に銃で発射された弾というものは、真っ直ぐに飛ぶものである、例外は、弾がたやすく貫通できないような物体に当たった時には、弾はそのコースを変える。しかし、その様な場合には、弾に大きな力がかかる為、弾丸は変形する、大きなコース変更を伴うような固いものであればあるほど、その変形は大きくなる。常識中の常識だと、私は思うのだが?どうやらこの常識は誤っているらしい。

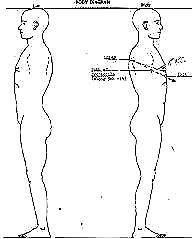

次に考えなければならないのは、銃弾の角度の問題である、下の絵は報告書にも掲載されている弾道の角度を示した図である。左が大統領、右が州知事である。

銃弾の入り口、出口の問題で確実なことは、コナリー州知事は背後から狙撃された事である。コナリー州知事を診察したロバート・ショウ医師は「知事の背中の傷は小さく輪郭のはっきりしたものであった、したがって知事は背後からの銃弾で負傷したものである。銃弾は胸部を下方に貫通し第五肋骨を砕き右乳首の下から抜けた。胸部全面の傷は5センチの大きさで傷口がギザギザしていた、したがってここが銃弾の出口である、そして射入口と射出口の角度は、カリパスで測定するところ25度である。」その時、解説に使用された図が右上の図である。左右の図は一見して角度が違う。しかし、狙撃当時ふたりは図のように直立不動の姿勢でいたわけではないのでなんとも言えない。私は、二枚の図を透明紙に正確に模写して図の大まかな縮尺にあわせて、前後に置き色々試してみたが、図の角度が共に正確と仮定して、弾道が自然な形でピタリとあうためには、大統領がややうつむきかげんにして、知事がふんぞりかえる姿勢だと、だいたいあってくる。しかしそれでも角度があうだけで、直線で結ぶためには大統領の位置をかなり高く持っていかなければならない、要するに座高が高くなければならな

いのである。しかし距離が離れれば高低差が補正されてくるが、銃弾の位置の写真でも分かる通り、この程度の距離間隔ではその高低差は、さほど補正されない。これをふせぐためには、知事の姿勢を反らせていけばいいのであるが、、ほとんど、反り返り状態になってしまった。下の写真は、現場検証の時の二人の位置関係と傷口の位置をしめした実験写真であるが、知事の姿勢にかなり無理があるように思えるし、知事の射入角が22度(体内の角度は25度であるが、被弾場所の道

|

まず銃弾が後ろからきたと想定して、傷口の位置関係を見てみよう。

まず銃弾が後ろからきたと想定して、傷口の位置関係を見てみよう。

路は下り勾配3度のところである為、銃弾の角度は22度になる。)にはならないと思われるし、前出の照準器の写真と見比べていただきたい。それでは、知事の銃弾の貫通角度や姿勢への疑問と、大統領の銃弾の貫通角度等を合理的に説明できる方法はないのだろうか、簡単であるそれぞれの銃弾が別のものとすれば、たやすく説明できる。これらの実験は、前提として直線に重点がおかれている、証拠物件399の弾丸がある為である。銃弾が骨などで曲折した場合にはいろいろな状態が考えられるのであろうが、

路は下り勾配3度のところである為、銃弾の角度は22度になる。)にはならないと思われるし、前出の照準器の写真と見比べていただきたい。それでは、知事の銃弾の貫通角度や姿勢への疑問と、大統領の銃弾の貫通角度等を合理的に説明できる方法はないのだろうか、簡単であるそれぞれの銃弾が別のものとすれば、たやすく説明できる。これらの実験は、前提として直線に重点がおかれている、証拠物件399の弾丸がある為である。銃弾が骨などで曲折した場合にはいろいろな状態が考えられるのであろうが、